一、基本信息

1.专业代码:05026204W 专业名称:英语翻译(笔译) 招生时间:2020

2.学科门类:文学 专业分类:外语类 所属学院:应用外语学院

3.学制:一年

二、概述

应用外语学院在2011-2018年间设有翻译专业硕士点(MTI),年均招生50-60名,开设面向非文学笔译方向的翻译专业硕士系列课程,在长达7年的过程中,积累了大量的非文学翻译教学经验。学院翻译师资力量雄厚,现有20余位具有翻译教学与实践背景的MTI导师,翻译教学与实践经验丰富,能够开设英语翻译(笔译)的全部课程。为发挥学院师资优势,培养“专业+英语+翻译”复合型跨学科人才,学院面向全校开设非英语本科专业的高级翻译微专业。

三、培养目标

本专业人才在深入学习本专业知识的基础上,旨在培养具有扎实的英汉双语语言基础知识、了解翻译理论基本知识与实践知识;具备良好的英汉双语转换能力和较强的翻译实践能力;具有现代翻译技术使用能力的优秀翻译实践人才。 通过强化专业翻译训练而具有较强的专业翻译能力,能够阅读并翻译本专业的常用文件资料,能够承担本专业语境下的笔译工作,成为“专业+英语+翻译”的“新文科”或“新理科”复合型人才。

1. 掌握基本的翻译理论知识、丰富的百科知识、跨文化交际基本理论和翻译技术知识;

2. 有较强的英汉双语表达能力和良好的思辨能力;

3. 具备综合运用知识、方法与技术解决复杂翻译实践问题的能力;

4. 具备良好的翻译项目管理能力和翻译技术实践能力;

5. 具有较强的就业能力与终身学习能力;

6. 具有较强的探究意识、数字化信息素养、创新精神与创业意识。

四、课程设置

1.主要课程:

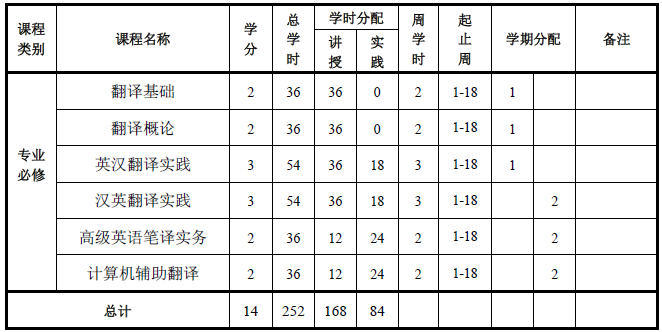

翻译基础、翻译概论、英汉翻译实践、汉英翻译实践、高级英语笔译实务、计算机辅助翻译

2.课程简介

(1)翻译基础

本课程旨在探讨应用文体的翻译性质及一般转换规律,培养学生的文体差异意识、转换意识及转换能力,从而在学生已获得的翻译基础知识与技能的基础上,提升他们对各种应用文体翻译的感性与理性认识,有针对性地培养学生从事应用语篇英汉互译的能力,使翻译课程学习与就业需求紧密且有效地结合起来,为其将来从事各类翻译工作打下良好的基础。

(2)翻译概论

通过本课程学习,学生应能够了解翻译理论的发生和发展脉络,了解各种翻译理论流派的基本理论,具备一定理论分析和批判能力, 本课程通过介绍各种翻译理论,使学生对翻译的本质、翻译的过程、翻译的对象、翻译的主体、影响翻译的因素、翻译的功能、对翻译的评价,以及多元文化语境下翻译的任务和使命产生更为全面、系统、深刻的认识。

(3)英汉/汉英翻译实践

本课程旨在培养学生英汉/ 汉英笔译的能力。通过课程学习,学生应能了解翻译的主要理论、方法和质量标准;了解英汉两种语言的文本特点和文化差异;能翻译有一定难度的英汉语报纸、杂志、书籍中的文章,能独立承担一般用人单位的英汉/汉英笔译任务。本课程主要培养学生的翻译实践能力,通过示例分析和笔译实训,让学生根据翻译的标准以及英汉两种语言在词汇、句法、篇章及社会文化等方面的异同,熟练运用各种翻译方法、技巧和策略。翻译素材兼顾知识性、趣味性和思想性,一般选取正式的文学、科技、旅游、新闻、广告、商务、法律、说明书等类型的文本。

(4)高级英语笔译实务

本课程以翻译资格考试证书为目标,通过大量的翻译实践联系,培养学生的翻译实践能力的同时,使学生能够通过翻译资格考试(三级)。

(5)计算机辅助翻译

本课程旨在帮助学生了解翻译技术的特点、分类和发展趋势,培养学生运用各种翻译技术和工具的能力,提高学生的翻译技术素养,为其将来从事相关职业和研究打下坚实的基础。

3.教学计划进程表

五、修读条件

招生对象应为我校一年级以上全日制在校本科生。

学生须学有余力,主修专业无不及格课程,学分绩点不低于6.7。